Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter möchten wir Sie wieder über Neuigkeiten rund um das Kompetenzzentrum Digitale Forschung (zedif) informieren. Dabei stellen wir Ihnen nicht nur unser aktuelles Kursprogramm im Wintersemester vor, sondern gratulieren auch der Gewinnerin des zedif Fellowship.

Ein Rückblick auf die Thüringer FDM-Tage darf natürlich nicht fehlen – inklusive der Vorstellung des Gewinners des „FAIRest Dataset“-Wettbewerbs. Dazu präsentieren wir neue TKFDM-Materialien wie die FDM-Checklisten und ein FAIR Assessment Tool sowie die Termine der TKFDM Coffee Lectures „Research Tools 4 All: Clevere Lösungen für Thüringer Wissenschaftler:innen“.

Außerdem stellen wir die neue Version unseres Transkriptionsdienstes vor und informieren Sie über Nutzungsmöglichkeiten der ORCID an der Uni Jena.

Auch auf europäischer Ebene gibt es spannende Entwicklungen und wir möchten Ihnen gleich mehrere Initiativen der Europäischen Kommission im Bereich Forschungsdaten vorstellen. Wir freuen uns zudem, dass für neun NFDI-Konsortien die zweite Förderperiode, auch mit Beteiligung der Universität Jena, im Oktober 2025 begonnen hat.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht Ihre Forschungsdaten in einem Datenjournal zu veröffentlichen oder sich gefragt, wie man am besten einen Software Management Plan schreibt? Dann sind unsere Informationsartikel zu diesen Themen genau das Richtige für Sie!

Zum Schluss laden wir Sie ein, sich an unserer Mini-Umfrage zu beteiligen: Nutzen Sie bereits ein elektronisches Laborbuch (electronic lab notebook, ELN) zur Dokumentation Ihrer Forschungsarbeit?

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und einen guten Start ins Wintersemester!

Ihr zedif-Team

Information

Was ist das zedif?

zedif steht kurz für „Kompetenzzentrum Digitale Forschung“. Wir bieten offene Ohren und helfende Hände für digitale Belange von Forschenden.

Wir sind die Hauptanlaufstelle für digitale Anliegen im Forschungsalltag der Universität Jena. Dabei ist es egal, ob es um eine Schulungsanfrage geht, einen Drittmittelantrag oder die Auswahl bzw. eigene Entwicklung digitaler Werkzeuge und Workflows für die Forschung. Kleine Anfragen sind ebenso willkommen wie Anfragen nach mehrjähriger Zusammenarbeit. Sollten Sie sich nicht sicher sein, an wen Sie sich mit Ihren Anliegen wenden können, finden wir es für Sie heraus und stehen beratend zur Seite.

Unsere Kontaktmöglichkeiten:

- Servicedesk: https://serviceportal.uni-jena.de/zedif

- Matrix Chat: https://matrix.uni-jena.de/#/room/#zedif-consultation:uni-jena.de

- E-Mail: zedif@uni-jena.de

- Telefon: +49 3641 9-46435 bzw. 9-46340

Besuchen Sie uns gern auch am Campus Inselplatz (Inselplatz 5, Räume 2027–2030). Aufgrund von wechselndem Homeoffice sollten Sie uns jedoch vorher kontaktieren, damit diejenigen anwesend sind, die Sie am besten unterstützen können.

[nach oben]Ankündigung

Praxiskurse im Wintersemester 2025/2026

Wir bieten dieses Wintersemester wieder zahlreiche Kurse an, in denen wir grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten zu digitalen Werkzeugen, zum Forschungsdatenmanagement und zur Programmierung praktisch vermitteln. Wieder dabei sind auch unsere Workshops zum Maschinellen Lernen, der Nutzung von HPC-Clustern sowie dem elektronischen Laborbuch eLabFTW.

Alle Kurse können für unser neues Zertifikat „Digitale Forschung“ angerechnet werden.

Details dazu finden Sie auf unsere Webseite.

Sie können darüber hinaus ein international anerkanntes Carpentries-Zertifikat erwerben,

indem Sie unsere ![]() Software-Carpentry Workshop-Reihe abschließen.

Software-Carpentry Workshop-Reihe abschließen.

Dieses Semester bieten wir die folgenden Kurse an:

Forschungsdatenmanagement

- Forschungsdatenmanagement für die Natur-, Lebens- und Umweltwissenschaften

- Forschungsdatenmanagement in den Geistes- und Sozialwissenschaften

- Einführung in die Dokumentation von Experimenten mit eLabFTW

Datenverarbeitung und -analyse

Einführung in die Kommandozeile

Einführung in die Kommandozeile Grundlegende Versionsverwaltung mit Git: Ein Workshop für Anfänger

Grundlegende Versionsverwaltung mit Git: Ein Workshop für Anfänger Einführung in das Programmieren mit Python

Einführung in das Programmieren mit Python- Wissenschaftliches Schreiben mit LaTeX

- Praktische Einführung in die Nutzung eines HPC-Clusters

- Grundlagen des Maschinellen Lernens für Nichtinformatiker:Innen

Carpentries Zertifikatskurse

Die Carpentries sind eine international tätige und gemeinnützige Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, grundlegende Daten- und Softwarefähigkeiten zu vermitteln, um damit effiziente, offene und reproduzierbare Forschung zu unterstützen. Es gibt drei unterschiedliche Carpentries: Data Carpentry, Library Carpentry und Software Carpentry, die jeweils einen etwas anderen Schwerpunkt setzen.

Dieses Semester bieten wir einen ![]() Software Carpentry Workshop an. Durch die Teilnahme können Sie ein international anerkanntes Carpentries-Zertifikat erwerben.

Software Carpentry Workshop an. Durch die Teilnahme können Sie ein international anerkanntes Carpentries-Zertifikat erwerben.

Alle Details zu den Kursen sowie die Möglichkeit sich anzumelden finden sich in unserem Katalog des Qualifizierungsportals. Die Kurse sind offen für alle Beschäftigten und Studierenden wissenschaftlicher Einrichtungen in Jena. Die Veranstaltungssprache ist im Allgemeinen englisch.

Sollten Sie Ideen zu oder Bedarfe an weiteren Kursen haben, kontaktieren Sie uns bitte!

[nach oben]Information

Erstes zedif Fellowship startet

Im Mai dieses Jahres hatten wir das zedif Fellowship-Programm, vorgestellt, bei dem man sich auf ein einjähriges individuelles Mentoring bewerben konnte. Nun freuen wir uns, unsere erste Fellowship-Gewinnerin bekannt zu geben: Inmaculata Pérez Pérez vom Abbe Center of Photonics der Friedrich-Schiller-Universität.

Inmaculada Pérez Perz (mit Genehmigung verwendet, alle Rechte vorbehalten)

Inmaculada Pérez Perz (mit Genehmigung verwendet, alle Rechte vorbehalten)

Pérez Pérez erwarb ihren Masterabschluss in Photonik an der Friedrich-Schiller-Universität. Derzeit promoviert sie im Bereich Quantenoptik, wo sie sich auf Methoden der Quantenspektroskopie konzentriert.

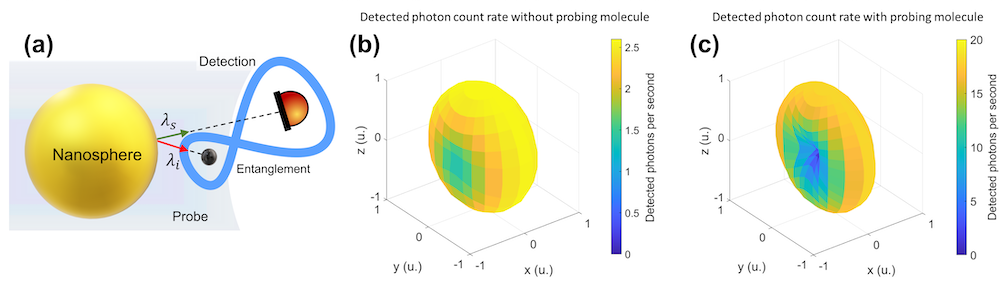

Im Rahmen ihrer Masterarbeit arbeitete Pérez Pérez an photonischen Verfahren zur Detektion einzelner Moleküle, wie beispielsweise einzelner Proteine oder Schadstoffe, und zwar ohne die jeweiligen Proben zu verändern. Dabei nutzte sie deren einzigartigen „Licht-Fingerabdruck“, also ihre elektromagnetische Signatur. Die größte Herausforderung besteht dabei darin, dass die Signaturen vieler relevanter Moleküle im Lichtwellenlängenbereich liegen, die von Sensoren nur schwer zu detektieren sind.

Um dieses Problem zu umgehen, nutzte sie Paare verschränkter Photonen, die gemeinsam erzeugt werden und jeweils eine feste Wellenlänge besitzen. Das Vorhandensein des zu untersuchenden Moleküls beeinflusst die Erzeugung von Photonen deren Wellenlängen der eigenen ähneln. Da diese verschränkten Photonen stets paarweise erzeugt werden, geht eine Zunahme der Photonenproduktion bei dieser Wellenlänge mit einer Zunahme der Produktion des Partnerphotons bei einer anderen Wellenlänge einher. Wird das gesamte Detektionssystem entsprechend ausgelegt, kann dieses Partnerphoton in einem Frequenzbereich liegen, der leicht zu messen ist.

Quantenbildgebung mit nicht-detektierten Photonen.

(a) Darstellung des Untersruchungssystems: Eine Nanopartikel-Probe mit einem zu untersuchenden Molekül wird über den Detektor erfasst.

(b) Anzahl der detektierten Photonen ohne Beisein des zu untersuchenden Moleküls.

(c) Anzahl der detektierten Photonen im Beisein des zu untersuchenden Molekül.

Lizenziert unter CC BY-SA 4.0.

Quantenbildgebung mit nicht-detektierten Photonen.

(a) Darstellung des Untersruchungssystems: Eine Nanopartikel-Probe mit einem zu untersuchenden Molekül wird über den Detektor erfasst.

(b) Anzahl der detektierten Photonen ohne Beisein des zu untersuchenden Moleküls.

(c) Anzahl der detektierten Photonen im Beisein des zu untersuchenden Molekül.

Lizenziert unter CC BY-SA 4.0.

Dieses Messverfahren, bekannt als „Quantenbildgebung mit nicht-detektierten Photonen“, ist nicht neu. Im Rahmen ihrer Masterarbeit entwickelte Pérez Pérez jedoch einen Matlab-Code, mit dem sie diese Wechselwirkung simulieren konnte.

Im Rahmen ihres Fellowships werden wir gemeinsam daran arbeiten, den Code zu verbessern, um sowohl Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit für andere Forschende und Studierende zu erhöhen als auch die Recheneffizienz zu steigern, um den wissenschaftlichen Feedback-Zyklus zu beschleunigen.

[nach oben]Rückblick

Rückblick auf die Thüringer Forschungsdatenmanagement-Tage 2025

Das Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (TKFDM) veranstaltete am 18. und 19. Juni zum siebtem Mal die Thüringer Forschungsdatenmanagement-Tage (FDM-Tage). Unter dem Motto „Empowering Research – Tools und Thüringer Praxisbeispiele“ fand die diesjährige, zweitägige Online-Konferenz zum Forschungsdatenmanagement erstmals komplett in englischer Sprache statt.

Der erste Tag startete wie gewohnt mit einer Einführung in das Forschungsdatenmanagement und schloss mit einem Überblick über die aktuellen Thüringer Aktivitäten im Bereich Forschungsdatenmanagement. Ein Höhepunkt des ersten Tages war die Verleihung des Thüringer FAIRest Dataset Awards. Der Preis, dotiert mit 2.000 €, ging in diesem Jahr an Tobias Gäbler (Uni Jena/Fraunhofer IOF Jena) und sein Team für ihren auf Zenodo veröffentlichten Datensatz. Auch 2026 wird es wieder einen Fairest Dataset Wettbewerb vom TKFDM geben, weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem nächsten Newsletter Anfang März.

Am zweiten Konferenztag standen Softwarelösungen zur kollaborativen Zusammenarbeit im Umgang mit Forschungsdaten im Mittelpunkt. Es wurden u.a. Latex und Overleaf vorgestellt sowie die praktische Nutzung des elektronischen Laborbuchs elabFTW an der Uni Jena. Alle Präsentationen sowie aufgezeichneten Vorträge der Thüringer FDM-Tage stehen Ihnen dauerhaft online zur Verfügung. Sie finden die entsprechenden Materialien über die Veranstaltungsseite des TKFDM.

Möchten Sie über zukünftige Veranstaltungen des Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement informiert werden? Dann abonnieren Sie die TKFDM Mailingliste.

[nach oben]Information

TKFDM veröffentlicht FDM-Checklisten und FAIR-Evaluations-Tool

Das Thüringer Kompetenznetzwerk für Forschungsdatenmanagement (TKFDM) hat Checklisten für ein erfolgreiches Forschungsdatenmanagement und ein Tool zur Evaluation von Daten nach den FAIR-Prinzipien veröffentlicht.

Das TKFDM hat die ursprünglich von der TU Berlin entwickelten Materialien – darunter die Übersicht „10 Schritte zum erfolgreichen Forschungsdatenmanagement (FDM)“ sowie sechs weitere Checklisten zu Teilaspekten des FDM – übernommen und für den Thüringer Kontext angepasst. Sie finden die Materialien auf der Webseite des TKFDM. Dort können Sie die Checklisten durch Anklicken des Vorschaubildes auch als PDF herunterladen. Wenn Sie Fragen zur praktischen Umsetzung der in den Checklisten empfohlenen Maßnahmen haben, wenden Sie sich gerne an zedif@uni-jena.de. Das Team Forschungsdatenmanagement der Universität Jena unterstützt Sie dabei. Außerdem plant das zedif, die Checklisten des TKFDM künftig auch speziell für die Universität Jena anzubieten.

Darüber hinaus hat das TKFDM im Juli ein FAIR Evaluations Tool veröffentlicht, das auf dem Open-Source-Umfragetool der Australian Research Data Commons (ARDC) basiert. Das Tool ermöglicht eine Einschätzung, inwieweit ein publizierter Datensatz den FAIR-Prinzipien entspricht. Diese 2016 vorgestellten Leitlinien sollen die Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten verbessern. Das Akronym FAIR steht für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Einen kurzen Einblick in das FAIR Assessment Tool erhalten Sie in diesem Video.

[nach oben]Ankündigung

TKFDM Coffee Lectures “Research Tools 4 All” starten im Oktober

Im Oktober starten die neuen Coffee Lectures des TKFDM unter dem Motto „Research Tools 4 All: Clevere Lösungen für Thüringer Wissenschaftler:innen“. Den Auftakt gestaltet das IT-Zentrum der Thüringer Hochschulen mit einer Einführung in KI-Anwendungen, die den Thüringer Hochschulen zur Verfügung stehen. Vorgestellt werden unter anderem der AI-ChatBot HAWKI, der Übersetzungsdienst DeepL sowie Ollama. In den folgenden Coffee Lectures stehen weitere praxisnahe Werkzeuge im Mittelpunkt: die Open-Source-Plattform Galaxy zur Datenanalyse, JupyterHub sowie das seit diesem Jahr an der Uni Jena verfügbare elektronische Laborbuch elabFTW.

Die Coffee Lectures finden jeden letzten Mittwoch im Monat (außer Dezember!) um 14 Uhr online über Zoom statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Stellen Sie sich eine Tasse Kaffee oder Tee bereit und schauen Sie virtuell vorbei! Weitere Informationen zur Reihe sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Veranstaltungswebseite.

Möchten Sie über zukünftige Veranstaltungen des Thüringer Kompetenznetzwerks Forschungsdatenmanagement informiert werden? Dann abonnieren Sie gern die TKFDM Mailingliste.

[nach oben]Ankündigung

Verbesserter Transkriptionsdienst gestartet

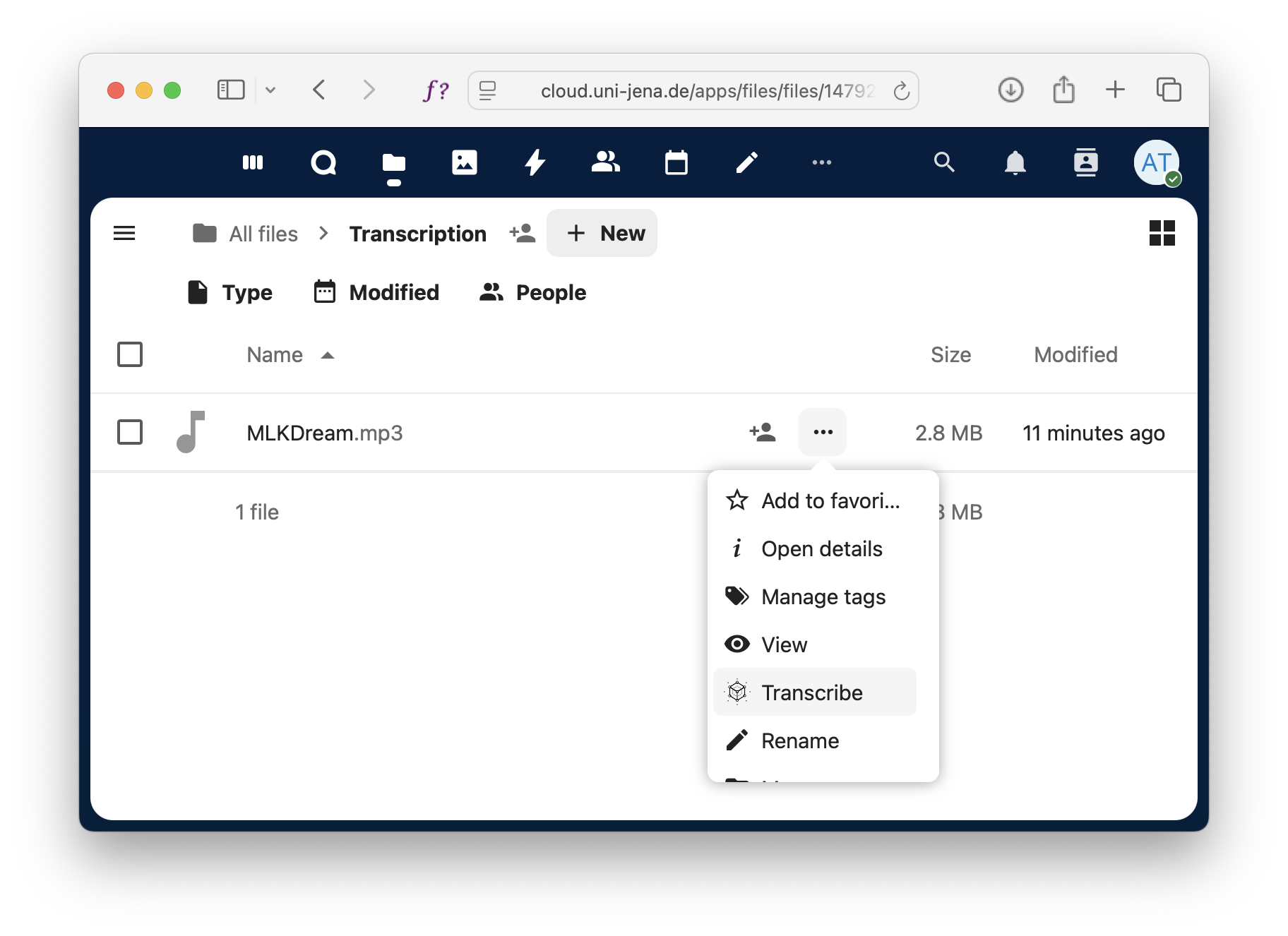

Vor einem Jahr haben wir unseren Transkriptionsdienst vorgestellt, mit dem Forschende Audioaufnahmen schnell, datenschutzfreundlich und kostenlos in hoher Qualität transkribieren lassen können. Bis heute haben sich fast 30 Wissenschaftler:innen für den Dienst registriert und im letzten Jahr fast 600 Aufnahmen transkribiert. Wir freuen uns nun Ihnen die nächste Version mit schnellerer Transkription und vereinfachtem Zugang als offiziellen Dienst des Universitätsrechenzentrums (URZ) vorstellen zu können.

Die neue Version

Zusammen mit Kollegen des Multimediazentrums am URZ haben wir in den letzten Monaten an einer neuen Version des Dienstes gearbeitet. Sie bietet zwei große Vorteile gegenüber der vorherigen:

- Die Anmeldung und Benutzung ist deutlich einfacher geworden, denn der Dienst ist als Menüpunkt in die Universitäts-Cloud integriert. Dadurch fällt die manuelle Einrichtung auf dem zentralen Speichersystem der Universität weg.

- Die Transkription ist nun deutlich schneller (5 h Audio in ca. 10 min), denn wir verwenden im neuen Dienst eine deutlich schnellere Implementierung des Whisper-Modells (WhisperX, https://arxiv.org/abs/2303.00747).

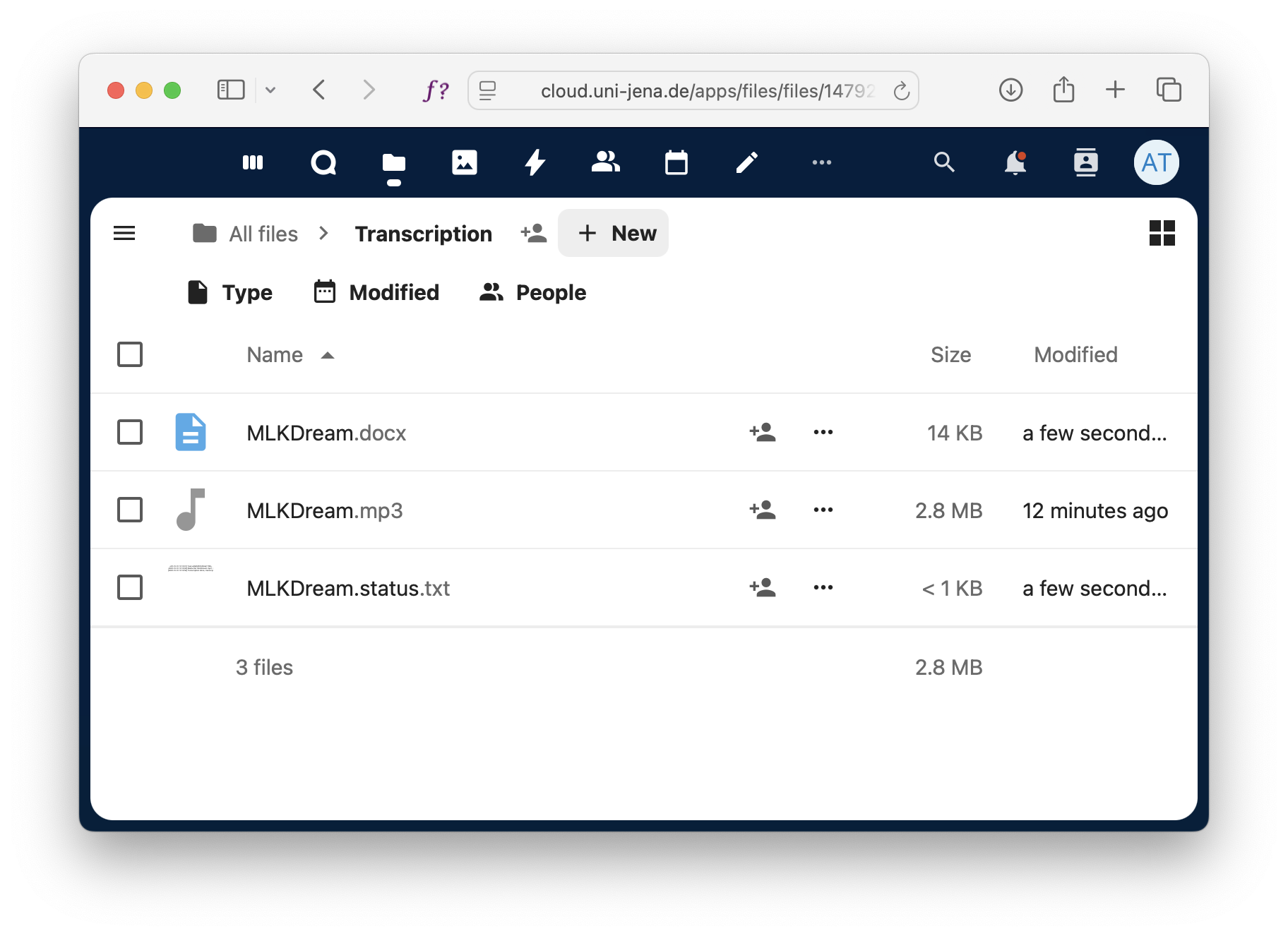

Wie auch in der vorherigen Version des Dienstes bleiben Ihre Daten im Uni-Netz und werden auf unserem Rechencluster Draco verarbeitet. Das Transkript liefern wir weiterhin als Word-Dokument.

Nutzung

Zur Nutzung müssen Sie sich lediglich mit Ihrem URZ-Account in die Universitäts-Cloud cloud.uni-jena.de einloggen. Audio-Aufnahmen, die Sie dort hochladen, können Sie mit einem Klick im Kontextmenü jeder Audio-Datei transkribieren lassen. Nach kurzer Zeit erscheint das zugehörige Transkript als Word-Dokument an gleicher Stelle.

Eine detailierte Anleitung finden Sie im Wiki des Rechenzentrums. Bei Rückfragen zur Transkription Ihrer Dateien, nutzen Sie bitte das Ticketsystem und wählen den Service „Uni-Cloud“.

[nach oben]Information

Nutzungsmöglichkeiten der ORCID an der Uni Jena

Seit Juli 2025 besteht die Möglichkeit, eine ORCID mit dem Mitarbeiterverzeichnis der Uni Jena zu verlinken, um die eigene Forschungsarbeit noch sichtbarer zu machen. Über portal.uni-jena.de → Bibliographische IDs können Sie Ihre ORCID mit Ihren Kontaktdaten verknüpfen lassen. Zusätzlich können Sie in der Universitätsbibliographie Ihre ORCID hinterlegen und Ihre Publikationen auf Ihrer persönlichen Universitätsseite veröffentlichen. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Wiki des URZ oder direkt im Handout der Thulb.

Persistente Identifikatoren (PIDs) wie die ORCID für Forschende helfen dabei, Ihre Arbeit und Forschung direkt mit Ihrem Namen zu verknüpfen, um Forschungsartikel und Datenpublikationen richtig zuzuordnen und in Ihrer Community sichtbarer zu machen. Veröffentlichungen, welche Sie mit Ihrer ORCID versehen haben, werden automatisch auf Ihrem Profil geupdated. Dabei können Sie frei über die öffentliche Sichtbarkeit Ihrer Daten auf Ihrem Profil entscheiden. Die ORCID oder auch ORCID iD ist ein weltweit anerkannter Standard zur Identifikation und Vernetzung von Forschenden und ihrer Forschungsaktivitäten. Sie kann auch immer häufiger zur Verifikation zur Anmeldung bei bestimmten forschungsrelevanten Tools und Services genutzt werden.

Sie haben noch keine ORCID? Dann folgen Sie diesem Link, um in wenigen Klicks Ihre eigene, einzigartige und vor allem kostenlose Identifikation einzurichten.

[nach oben]Ankündigung

Europäische Kommission präsentiert neue Initiativen für Forschungsdaten

1. Horizont Europa: Neues Rahmenprogramm mit vier Säulen

Die Europäische Kommission plant das nächste Forschungsrahmenprogramm Horizont Europa für den Zeitraum 2028–2034 mit einem Gesamtbudget von rund 175 Milliarden Euro – so hoch wie nie zuvor. Erstmals soll das Programm in vier Säulen gegliedert werden. Neben den drei bekannten Bereichen Exzellente Wissenschaft, Wettbewerbsfähigkeit und Gesellschaft sowie Innovation wird mit dem Europäischen Forschungsraum eine neue Säule geschaffen. Diese soll insbesondere Forschungs- und Technologieinfrastrukturen umfassen. Zusätzlich sind ambitionierte „Moonshot“-Projekte vorgesehen, die Europa in strategischen Zukunftsfeldern wie der Datensouveränität eine internationale Führungsrolle sichern sollen.

2. DSA-Datenzugang: Einheitliche Regeln für Forschende

Ein weiterer Schritt betrifft den Zugang zu Forschungsdaten auf großen Online-Plattformen. Im Rahmen des Digital Services Act (DSA) hat die Europäische Kommission einen delegierten Rechtsakt verabschiedet, der den Ablauf erstmals klar regelt. Er definiert technische Bedingungen, legt harmonisierte Verfahren fest und verpflichtet sowohl Koordinatoren für digitale Dienste (DSCs) als auch sehr große Plattformen und Suchmaschinen (VLOPs und VLOSEs) zentrale Informationen offenzulegen.

Besonders wichtig: Mit dem neu geschaffenen DSA-Datenzugangsportal gibt es nun eine zentrale Anlaufstelle. Dort können Forschende ihre Datenzugangsanträge einsehen, den Status verfolgen und sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Damit wird ein bislang fragmentierter Prozess spürbar einfacher und transparenter.

Allen Interessierten empfehlen wir dazu auch die Coffee Lecture „Data Access for Researchers under the Digital Services Act“ des TKFDM, welche sowohl als Video als auch als Foliensatz verfügbar ist.

3. AI on Demand: Zentrale Plattform für Daten, Tools und Vernetzung

Auch im Bereich Künstliche Intelligenz baut die EU ihre Aktivitäten weiter aus. Über die Plattform AI on Demand (AIoD) stehen im Rahmen der Initiative „KI-Kontinent“ neue Dienste für Forschung und Industrie bereit. Forschende erhalten dort Zugang zu speziell kuratierten Datensätzen, KI-Tools und leistungsfähigen Rechen-Ressourcen. Das Angebot versteht sich nicht nur als technisches Hilfsmittel, sondern auch als Netzwerk-Plattform. Ziel ist es, die Nutzung und Vernetzung im Bereich Künstliche Intelligenz europaweit zu stärken und Forschung wie Industrie gleichermaßen zu unterstützen.

[nach oben]Ankündigung

Zweite Förderperiode für Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat am 4. Juli 2025 die Weiterförderung von allen neun Konsortien der ersten Auswahlrunde der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) beschlossen (siehe Pressemeldung der DFG). Die Konsortien entwickeln disziplinspezifische Lösungen, um Daten gemäß den FAIR-Prinzipien auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar zu machen. Bund und Länder stellen rund 92 Millionen Euro für die Weiterförderung bis zunächst Ende 2028 bereit.

Die zweite Förderperiode beginnt im Oktober 2025 für DataPLANT, GHGA, KonsortSWD, NFDI4Biodiversity, NFDI4Cat, NFDI4Chem, NFDI4Culture, NFDI4Health und NFDI4ING.

Eine Übersicht aller NFDI-Konsortien und ihrer lokalen Ansprechpartner finden Sie hier.

[nach oben]Information

Softwaremanagementpläne für nachhatige Forschungssoftware

Forschungssoftware wird ein zunehmend integraler Bestandteil des Forschungsprozesses und damit rücken Erwartungen an ihre Qualität, Reproduzierbarkeit und Nachhaltigkeit stärker in den Fokus (siehe Leitende Prinzipien der DFG bei der Entwicklung von Forschungssoftware, FAIR4RS-Prinzipien). Softwaremanagementpläne (SMPs) sind dabei ein Instrument, das helfen kann, diese technischen und kulturellen Herausforderungen anzugehen.

SMPs beschreiben ein Softwareprojekt und berücksichtigen Aspekte wie Entwicklung, Dokumentation, Test, Veröffentlichung und Lizenzierung. Es handelt sich um „lebende“ Dokumente, die sich im Verlauf eines Projekts weiterentwickeln können, um dessen aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Sie formalisieren interne Prozesse, unterstützen die Einarbeitung neuer Mitwirkender und tragen zur Nachhaltigkeit der Software bei. Ähnlich wie bei Datenmanagementplänen könnten Förderorganisationen künftig SMPs als Teil von Förderanträgen oder nach deren Bewilligung verlangen. Auch wenn die DFG derzeit noch keine SMPs vorschreibt, betont sie deren Nützlichkeit in den Informationen für Antragsteller (siehe auch DFG-Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, Leitlinie 13 zur Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen).

Beim Erstellen eines SMPs für Ihr Projekt müssen Sie nicht bei Null beginnen. Es stehen zahlreiche Ressourcen zur Verfügung, die Sie dabei unterstützen und meist in Form von Fragebögen oder Vorlagen angeboten werden. So stellt das britische Software Sustainability Institute beispielsweise Anleitungen mit Fragen sowie eine Checkliste für das Verfassen von SMPs bereit. Grossmann et al. (2024) bieten in ihrem Überblicksartikel Software Management Plans – Current Concepts, Tools, and Application eine umfangreiche Übersicht zu unterstützenden Materialien.

Auf der anderen Seite benötigt auch nicht jedes Skript oder jede Software zwingend einen SMP. Umfang und Detailgrad des Softwaremanegementplans sollten stets in einem sinnvollen Verhältnis zur Größe und Komplexität des Projekts stehen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unterscheidet beispielsweise in seinen Software-Engineering-Empfehlungen vier Anwendungsklassen: von Klasse 0 (persönliche Skripte o. Ä. ohne geplante Veröffentlichung) bis Klasse 3 (missionskritische Software, bei der Fehler zur Risikominimierung unbedingt zu vermeiden sind). Das DLR weist dann jeder seiner Empfehlungen eine Mindestanwendungsklasse zu, was zu Richtlinien führt, deren Umfang mit der Anwendungsklasse wächst.

Auch wenn die Erstellung eines Softwaremanagementplans für Ihr Forschungssoftwareprojekt derzeit keine formale Anforderung ist, kann es sich dennoch lohnen eine der SMP-Vorlagen durchzuarbeiten. Sie erhalten damit einen Überblick über aktuelle Best Practices, können bislang vernachlässigte Bereiche Ihrer Entwicklungsprozesse identifizieren und Potenziale für einfache, aber wirkungsvolle Verbesserungen erkennen.

[nach oben]Ankündigung

Forschungsdaten im Rampenlicht: Die Rolle von Datenjournalen

Datenjournale bieten eine innovative Plattform für die Veröffentlichung von Forschungsdaten. Im Gegensatz zu traditionellen Publikationen, die sich auf Ergebnisse und deren Interpretation konzentrieren, fokussieren sich Datenjournale ausschließlich auf die detaillierte Beschreibung von Datensätzen. Artikel in diesen Journalen beschreiben Umfang, Komplexität und Erhebungsmethodik der Daten, lassen aber deren Interpretation außen vor.

Diese Publikationsweise eignet sich besonders für bedeutende Datensätze, indem sie deren Nachnutzung erleichtert und wissenschaftliche Arbeiten sichtbar macht. Ein wesentlicher Vorteil liegt im Peer-Review-Verfahren, das einen hohen Qualitätsstandard sichert. Die Daten sind üblicherweise über einen in den Artikeln verlinkten persistenten Identifikator (z.B. eine DOI) zugänglich und werden separat in Datenrepositorien veröffentlicht.

Neben Datenjournalen gibt es auch Journale, die die Beschreibung von wissenschaftlicher Software publizieren.

Daten- und Softwarejournale bieten somit eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Wert eines Datensatzes innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu erhöhen und die eigene Forschungsarbeit durch eine Publikationen sichtbar zu machen. Wir laden alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, diese innovative Publikationsform zu erkunden und ihre Datensätze einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Eine Auflistung von Datenjournalen nach verschiedenen Fachdisziplinen bietet die zedif Informationsseite Datenpublikation.

[nach oben]Information

Unsere schnelle Frage

Verwenden Sie ein elektronisches Laborbuch (electronic lab notebook, ELN), um Ihre Forschungsarbeit zu dokumentieren?

[nach oben]